Обзоры фильмов

Рецензия на фильм «Дорогой папа» |

Вадим (Владимир Вдовиченков) владеет крупнейшей в России сетью супермаркетов, и хочет ее расширить еще больше с помощью инвестиций из Китая. Однако его планы и финансовые успехи встают под большой знак вопроса – мама, на которую оформлено предприятие Вадима, завещает все своей внучке (Валентина Ляпина), дочери бизнесмена, которую тот бросил много лет назад. Вадим вынужден ехать в родной Новороссийск, найти дочь и бывшую жену (Ирина Пегова) и попытаться исправить ситуацию. Вадим (Владимир Вдовиченков) владеет крупнейшей в России сетью супермаркетов, и хочет ее расширить еще больше с помощью инвестиций из Китая. Однако его планы и финансовые успехи встают под большой знак вопроса – мама, на которую оформлено предприятие Вадима, завещает все своей внучке (Валентина Ляпина), дочери бизнесмена, которую тот бросил много лет назад. Вадим вынужден ехать в родной Новороссийск, найти дочь и бывшую жену (Ирина Пегова) и попытаться исправить ситуацию.Фильмы, которые ставят себе целью напомнить циничным бизнесменам о непреложных семейных ценностях, в западном кино уже давно обособились в отдельный жанр – и в периоды безальтернативного триумфа капитализма даже могли претендовать на какой-то универсальный интерес (например, «Человек дождя» с Томом Крузом в восьмидесятых). Российское кино, как всегда, отставая на несколько десятилетий, в последние годы пытается довольно неуклюже эту кальку пересадить на родную почву, не слишком сильно ее изменив. Мы буквально недавно набивали себе лоб фейспалмами при просмотре «Миллиарда» с Владимиром Машковым. Лбы наши все еще звенят, а на экраны выходит похожая история с Владимиром Вдовиченковым в роли такого же нерадивого отца. В благочестивых помыслах создателей кино нет нужды сомневаться: написавший сценарий и претендовавший на пост режиссера в начале проекта Павел Руминов более чем способен нарисовать узнаваемые и реалистичные типажи. Другое дело – встроить их не в фильм, получающий приз на «Кинотавре», а в семейную многотиражную комедию. Для этой задачи был вызван ремесленник Михаил Расходников, дико взбесивший либеральную кинопрессу своими «Временными трудностями». После «Дорогого папы» количество вопросов к нему должно уменьшиться – это совершенно аморфная субстанция, не обладающая каким-то стержнем или собственной точкой зрения. Пост сдал, пост принял, рабочий день закончен. Аморфной субстанцией здесь выглядит и сам Вдовиченков, тоже вроде как заблудший на проект по случаю. Актер не слишком оживляется в кадре даже в случае с самоироничными мета-репликами на тему того, что играть он способен только бандитов – см. «Бумер», «Бригада» и иже с ними. И здесь кроется одна из самых больших промашек картины: иметь в роли переживающего тягости бизнесмена Вдовиченкова и никак даже пунктиром не нарисовать стрелку, указывающую на «Левиафан» Андрея Звягинцева - ну, это надо прилично постараться профукать такую возможность. Отсылка на фильм, ставший наиболее ярким и расхожим примером истории об особенностях национального капитализма (который, конечно же, никакой не капитализм, а регулируемая государством сырьевая экономика) пошла бы «Дорогому папе» на пользу. Потому что картина все же старается быть актуальной, по крайней мере для 12-летних ее зрителей – здесь есть и удобоваримая форма протеста в виде тверка (выкладываемого в соцсети назло матриарху-завучу), и какие-то азбучные истины о маркетинговых уловках сетевых магазинов (не забываем, что персонаж Вдовиченкова явно списан с Сергея Галицкого, флагмана всех русских сетевиков). Но вся эта актуальность тонет в жанровом болоте семейной умильности – любой сериал ТНТ даст фору «Дорогому папе» в плане остроты. И последний гвоздь в крышку гроба этого фильма вбивается под самый конец – звучащая на финальных титрах песня, сочиненная и исполненная одним из продюсеров картины, помимо своего откровенно самодеятельного уровня, содержит, например, такие строки: «Бросай все свои дела и поговори с отцом». Настоящий отец никогда не позволит себе проявление настолько дешевого и мелочного эгоизма перед дочерью, у которой любое дело может быть в тысячу раз важнее бессодержательного разговора по телефону. Лучше уж тверкать вместе с дочкой перед всей школой. Но дорогим папой можешь ты не быть, а бизнесменом быть обязан. Источник: film.ru

|

12 Сентября 2019 0

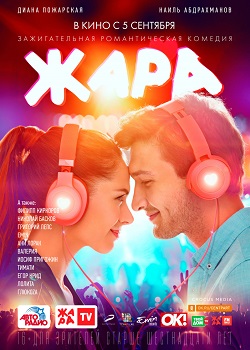

Рецензия на фильм «Жара» |

Каждый год в Баку проводится эстрадный фестиваль «Жара», на котором выступают как трилобиты русской сцены вроде Киркорова и Агутина, так и новые актуальные «фрешмены». В число таких новичков и входит Даша Стеклова (Диана Пожарская), победительница шоу «Голос». Среди Лепса, Баскова и Тимати она чуть ли не хедлайнер, её исполнения хита «Каждой клеточкой» ждут все. Но у Даши тяжело на душе. Она не хочет петь ту попсу, которую ей навязывает продюсер и по совместительству бойфренд Артём (Сергей Чирков). Даша хочет писать свою попсу, подушещипательнее и поунылее, на что Артём лишь ведёт слишком ухоженной бровью и напоминает Даше о контрактных обязательствах. Расстроенная Даша решается на опрометчивый шаг – бежать. Они с её другом, блогером Анотоном Лапенко (as Himself), встречаются в Баку с обаятельными ребятами Фаридом (Наиль Абдрахманов) и Рамином (Магомед Муртазалиев). Фарид вовсю готовится к свадьбе, но Рамин уговаривает его сделать гостям из Москвы небольшую экскурсию.

Каждый год в Баку проводится эстрадный фестиваль «Жара», на котором выступают как трилобиты русской сцены вроде Киркорова и Агутина, так и новые актуальные «фрешмены». В число таких новичков и входит Даша Стеклова (Диана Пожарская), победительница шоу «Голос». Среди Лепса, Баскова и Тимати она чуть ли не хедлайнер, её исполнения хита «Каждой клеточкой» ждут все. Но у Даши тяжело на душе. Она не хочет петь ту попсу, которую ей навязывает продюсер и по совместительству бойфренд Артём (Сергей Чирков). Даша хочет писать свою попсу, подушещипательнее и поунылее, на что Артём лишь ведёт слишком ухоженной бровью и напоминает Даше о контрактных обязательствах. Расстроенная Даша решается на опрометчивый шаг – бежать. Они с её другом, блогером Анотоном Лапенко (as Himself), встречаются в Баку с обаятельными ребятами Фаридом (Наиль Абдрахманов) и Рамином (Магомед Муртазалиев). Фарид вовсю готовится к свадьбе, но Рамин уговаривает его сделать гостям из Москвы небольшую экскурсию.Что такое «Жара»? «Жара» – это не только фильм. Перед его премьерой крутятся рекламы радио «Жара», напитка «Жара», фестиваля «Жара». Кино является лишь кирпичиком в здании медиахолдинга, основанного Эмином Агаларовым и его отцом. Фактически фильм является рекламной виньеткой продукции холдинга, и это не только минус. «Жаре» можно было бы прибавить подзаголовок «Баку, я люблю тебя», ведь в фильме столица Азербайджана выглядит как лучший город на Земле – колоритный, но с европейской организацией, красивый и самобытный (для большей верности это ещё и проговорят в кадр – это единственный перегиб). Создателям кино удалость не уйти ни в восточно-аляповатую крайность, ни в голливудско-глянцевую. В момент радикального обрыва туристической связи России и Грузии «Жара» выглядит попыткой перенаправить потоки отдыхающих чуть-чуть на юго-восток. Что же касается содержательной части, то «Жара» – крайне милое кино, максимально обходящее любые драматические углы. История Даши не выглядит безысходной, как и попытки Фарида (Наиль Абдрахманов) всё-таки жениться на своей девушке, несмотря на запреты и препоны со стороны её родителей и судьбы. Фильм не пытается быть напряжённым, наоборот – он лёгкий и простой. Все герои в итоге оказываются добрыми или по крайней мере не оказываются сволочами. Особенно добрыми оказываются эстрадные звёзды: они, подобно богам в «Иллиаде», поддерживают своих любимцев – простых людей, с тем только отличием, что у Гомера боги делили предпочтения на две стороны, а здесь небожители любят всех. Самым добрым из олимпийцев является продюсер фильма Эмин Агаларов, он и советом поможет, и деньгами проблему решит, и Киркорова с Лепсом отправит за тебя свататься. В какой-то степени «Жара» воскрешает веру в человечество, особенно в лучших его представителей, таких как Эмин Агаларов. В фильме много музыки, с той лишь оговоркой, что хиты Киркорова, Лободы или «Время и стекло» и так льются из каждого чайника, но если вы одобряете нынешнюю радиоротацию, то всё в порядке. «Жара» – это хорошо снятая, очень лёгкая и непритязательная комедия с вполне прощупываемой целевой аудиторией. Если в вашей картине мира присутствует фестиваль «Жара» и вы чисто теоретически там бы побывали, то поход на «Жару» в кино можно считать прелюдией к будущей поездке. Источник: kinoafisha.info

|

05 Сентября 2019 0

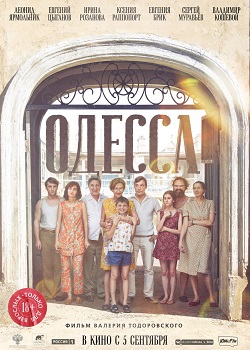

Рецензия на фильм «Одесса» |

В расплавленную жарой Одессу 1970 года к многочисленным родственникам жены, которые ютятся под одной крышей, на каникулы прибывает вальяжный журналист из Москвы Борис (Евгений Цыганов) вместе со своим сыном Валериком. Мама Алла пока задерживается, а вскоре выяснится, что из‑за эпидемии холеры весь город будет закрыт на месячный карантин без права выезда и въезда. Герой Цыганова проведет интересное лето с детскими плесканиями у моря, шумными спорами за еврейские корни, юношеской влюбленностью, автоматным обстрелом лодки и холерной палочкой.

В расплавленную жарой Одессу 1970 года к многочисленным родственникам жены, которые ютятся под одной крышей, на каникулы прибывает вальяжный журналист из Москвы Борис (Евгений Цыганов) вместе со своим сыном Валериком. Мама Алла пока задерживается, а вскоре выяснится, что из‑за эпидемии холеры весь город будет закрыт на месячный карантин без права выезда и въезда. Герой Цыганова проведет интересное лето с детскими плесканиями у моря, шумными спорами за еврейские корни, юношеской влюбленностью, автоматным обстрелом лодки и холерной палочкой.На самом деле фильм гораздо более полифоничный в плане персонажей, и Цыганов тут вовсе не главный герой, как может показаться. Могучими столбами торчат излюбленные артисты Тодоровского Леонид Ярмольник и Ирина Розанова, зарумяненные под натуральных одесских зятя и тещу (всех особенно впечатляет пузико Ярмольника, которое, конечно, претендует на новый шаг в карьере артиста после «Трудно быть богом»). Есть свои подробности и у сюжетной линии взрослых дочерей, которых исполнили Евгения Брик и Ксения Раппопорт. Но проблема в том, что все они существуют в настолько разных актерских техниках, что иногда даже с трудом монтируются друг с другом. Это бросается в глаза не столько из‑за какофонии акцентов (что вполне объясняется расколом поколений), а именно сценической органикой: кто‑то дает «большой русский театр», кто‑то комедию, кто‑то естественен, кто‑то сам себе Цыганов. Это сильно влияет на восприятие и так неидеального по структуре фильма, тем более когда это лоскутное одеяло по-актерски перетягивается в разные стороны. Хотя, по идее, фильм не должен был страдать от отсутствия цельного взгляда на происходящее, ведь «Одесса» — личное кино, давняя мечта Валерия Тодоровского, сплошное воспоминание об одесском детстве. Неслучайно мальчика Валерика зовут именем режиссера. По фильму даже разбросаны сцены-вспышки от первого лица, где мы видим мир ребячьими глазами: это те секунды, которые Валерик запомнит на всю жизнь. Поэтому в фильме, безусловно, есть крен в сторону пионерского настроения — музыка Анны Друбич взлетает выше ели, оператор Роман Васьянов чуть ли не выжимает сок из изображения. Даже взрослые персонажи как будто оказались в плену детского восприятия: до слез обижаются друг на друга, категорически уходят из дома и тут же мирятся, героини Брик и Раппопорт ведут себя так, как будто им по 15 лет, да и Цыганов постепенно превращается в мальчишку, что заканчивается соответствующей любовной линией. Все это есть в фильме. Не хватает главного — того, что обычно помогает сшивать куски времени, как это было в фильмах Алексея Германа, которые тоже порой состояли из детских ощущений, разных цветов, запахов и героев. Единой интонации. Звенящего интонирования, которое, как метроном, собирало бы и артистов, и картинку, и музыку в общий гул, равный самому себе. В итоге «Одесса» ощущается как две серии одного телесериала. Первая — про подробности отношений внутри семьи, вторая уже достается герою Цыганова. Если уж и сравнить с сериалом, то давайте сразу с «Чернобылем», хотя это не совсем честно, потому что «Одесса» вовсе не про город-катастрофу. Но все равно Тодоровский тоже использует тему карантинной зоны в Украинской ССР как удобную метафору целой страны, которая боится взглянуть правде в глаза. Как и радиация, холера в фильме останется невидимой угрозой, не появляясь напрямую в кадре — лишь только отзвуками, как голос Аллочки в телефонной трубке. Холера и Аллочка — два сюжетных макгаффина, которые мы слышим, но не видим. Зато они катализируют главный конфликт. В запертой душной обстановке главные герои, возможно, впервые в жизни начинают проговаривать свои многолетние травмы и страхи. Всем больно, но это освобождает. Набор болевых точек репрезентативный: КГБ, предательство родины, еврейский вопрос, свобода творчества, строгое воспитание. Герою Цыганова посвящена вторая часть фильма, и он выступает пациентом икс холерного наваждения — не случайно его приезд совпадает с распространением вируса. Борис — человек из Москвы, а значит, у него нет устойчивого иммунитета против одесского воздуха. Нечто живое впервые проникает в его сердце в виде влюбленного взгляда соседской девочки, но он вынужден отгораживаться, как и весь город, закрываться все глубже и глубже уходить во внутреннюю эмиграцию: в чужой город, в соседний дом, на карантинный корабль. Другие персонажи на фоне болезни начинают проявлять схожие симптомы и выбиваться из оков (втихаря пить вино в подвале, признаваться в измене, купаться ночью на пляже). А Борис не может, потому что табу. Поскольку ударный момент ложится на героя Цыганова, то именно его сюжетная линия вдруг принимает облик авторского сопереживания. Другое дело, что рифма жажды свободы с тягой к 15-летней девочке со стороны Тодоровского выглядит почти что подрывной деятельностью в современном мире раздухарившейся киноэтики. Фильм показывает вечно запрещающий и замалчивающий русский мир, где неслучайно присутствует персонаж, лишенный дара речи, в лице инвалида Жорика (Сергей Сосновский), но вместе с Борисом начинающий орать о задавленных мужских чувствах. На корабле Борис буквально кричит в лицо капитанше явно прозападного толка, перед которой он вынужден постоянно оправдываться, о своей юной спутнице: «Да что вы вообще понимаете?!» Пока нынешние зрители поеживаются от одной только мысли, что в фильме могут присутствовать романтические нотки «Лолиты» и сцены, где взрослая женщина обнажается перед мальчиком, Тодоровский постулирует, что в этом опыте нет ничего пугающего, а вот замалчивание правды жизни травмирует куда больше. Довольно неоднозначно, но вот было такое аномальное лето, только все сдуло ветром вместе с холерой, ничего не осталось — в конце мы видим опустевший дом. Вот уж точно не тот фильм назвали «Паразитами». Источник: afisha.ru

|

05 Сентября 2019 0

Рецензия на фильм «В Кейптаунском порту» |

22 июня 1996 года. В Севастополе ветеран-моряк (Сергей Сосновский) сбегает из-под присмотра врачей; вопреки диагнозам он планирует прожить ещё как минимум пять лет. В Санкт-Петербурге к автору документального романа о криминальной жизни (Владимир Стеклов) наведывается киллер (Евгений Ткачук). В Кейптауне же две ветви клана, созданного десятки лет назад нашим соотечественником (Александр Робак), сходятся, чтобы ознакомиться с завещанием отца-основателя и поделить имущество. Три казалось бы не имеющих друг к друга сюжета на самом деле тесно связаны: моряк, будущий писатель и пахан однажды встретились на Сахалине. Случилось это в тот же день, 22 июня, но очень давно — в 1945-м; короткая стычка повлияла на дальнейшую судьбу каждого из них, а заодно и на судьбы окружающих.

22 июня 1996 года. В Севастополе ветеран-моряк (Сергей Сосновский) сбегает из-под присмотра врачей; вопреки диагнозам он планирует прожить ещё как минимум пять лет. В Санкт-Петербурге к автору документального романа о криминальной жизни (Владимир Стеклов) наведывается киллер (Евгений Ткачук). В Кейптауне же две ветви клана, созданного десятки лет назад нашим соотечественником (Александр Робак), сходятся, чтобы ознакомиться с завещанием отца-основателя и поделить имущество. Три казалось бы не имеющих друг к друга сюжета на самом деле тесно связаны: моряк, будущий писатель и пахан однажды встретились на Сахалине. Случилось это в тот же день, 22 июня, но очень давно — в 1945-м; короткая стычка повлияла на дальнейшую судьбу каждого из них, а заодно и на судьбы окружающих.Новая лента Александра Велединского — что-то вроде приземлённого «Облачного атласа»: кино о том, что, во-первых, пути господни неисповедимы, и, во-вторых, всё в мире взаимосвязано. (Также картина даёт повод поразмышлять о том, что правда у всех своя; в частности, ту самую встречу на Сахалине персонажи Стеклова и Сосновского вспоминают совсем по-разному.) Элементов в этом пазле так много, что даже внимательного зрителя они могут ошеломить, невнимательный же и вовсе пропустит половину: флэшбэки и фантазии героев, попытки суицида и театральные казусы, хор детдомовцев и российский моряк, приторговывающий чёрным хлебом в том самом Кейптаунском порту. Надо отдать должное Велединскому, который в данном случае выступил и как постановщик, и как сценарист: нелинейность повествования и обилие разнородных элементов не помешали ему снять не просто цельную, но ещё и увлекательную историю, регулярно заруливающую на территорию то детектива, то комедии. Впрочем, это, наверно, заслуга не только Велединского, но и актёров, оказавшихся точно на своих местах. Интересно, что достаточно ярких Сосновского и Стеклова затмевает Ткачук, играющий второстепенного (хотя есть ли тут второстепенные?) персонажа — математика, поневоле переквалифицировавшегося в неловкого киллера. Пожаловаться можно разве что на то, что некоторым интересным актёрам достались совсем уж куцые роли. Скажем, Юлия Ауг пропадает из поля зрения так стремительно, что её появление на экране вообще можно пропустить, если не вовремя моргнуть. Или, например, Виталий Хаев в крохотной роли врача-нарколога, занимающегося ловлей солнечных зайчиков у себя на столе, пока пациент проходит кодирование от алкоголизма: создаётся ощущение, что в этом персонаже заложен мощный комический потенциал, полностью не раскрывшийся. Ещё один повод для придирок — определённая стилистическая неоднородность картины. Особенно выбивается флэшбэк, отправляющий зрителей в Ленинград 1925 года: весь этот фрагмент имитирует немой кинематограф соответствующей эпохи. С другой стороны, готовность Велединского экспериментировать добавляет картине непредсказуемости. «В Кейптаунском порту» вообще довольно любопытный продукт: кино, способное заинтересовать массового зрителя, но этому зрителю не потакающее, готовое ошеломлять, сбивать с толку — и в конечном счете заставлять аудиторию следить за рассказом внимательно, погружаться в судьбы героев. Тот случай, когда фильму хочется добавить баллов уже за смелость. Источник: kino-teatr.ru

|

29 Августа 2019 0

Рецензия на фильм «Эбигейл» |

Молодая Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живёт в огороженном огромными стенами городе, где вовсю царит тоталитаризм и стимпанк. Её отца, учёного и изобретателя Джонатана Фостера (Эдди Марсан, ты как, в порядке?), десять лет назад забрало правительство как заражённого страшным вирусом, и Эбигейл до сих пор не оставляет надежду его найти. В ходе одной из ночных хулиганских вылазок она случайно снимает маску с одного из правительственных силовиков и обнаруживает, что под ней давний друг семьи и человек, которого вроде как забрали вместе с отцом. Вскоре Эбигейл придётся узнать много нового о своём мире, закрытом обществе магов и глобальном заговоре.

Молодая Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живёт в огороженном огромными стенами городе, где вовсю царит тоталитаризм и стимпанк. Её отца, учёного и изобретателя Джонатана Фостера (Эдди Марсан, ты как, в порядке?), десять лет назад забрало правительство как заражённого страшным вирусом, и Эбигейл до сих пор не оставляет надежду его найти. В ходе одной из ночных хулиганских вылазок она случайно снимает маску с одного из правительственных силовиков и обнаруживает, что под ней давний друг семьи и человек, которого вроде как забрали вместе с отцом. Вскоре Эбигейл придётся узнать много нового о своём мире, закрытом обществе магов и глобальном заговоре.Ничему наших кинематографистов жизнь не учит, и год за годом продолжают они свой сизифов труд — катят в гору огромные бюджеты, безуспешно пытаясь снимать «как они», раз за разом с удивительной назойливостью вступают в односторонний диалог — то с «Дивергентами», то с «Голодными играми», то с ещё каким «Золотым компасом». Гонятся за жанровыми трендами, переизобретают магию и подростковые антиутопии, как будто на дворе 2012-й: и вроде уже и с графикой более-менее порядок, и декорации научились строить не совсем стыдные, но эфемерным «им» на их солнечных Голливудских холмах почему-то до лампочки все «российские ответы» чему-либо. Шкипер, а может, сказать им, что «Голодные игры» уже не в моде? Для «Эбигейл» определение «вторичный» — огромный и незаслуженный комплимент. Это копия копии копии, бесконечный копировальный фрактал, который свёл бы с ума любого Батая и Бодрийяра. Даже его проблемы и промахи оговорены столько раз в стольких текстах про другие фильмы, что и сами стали вторичными — не меньше, чем сюжеты об избранных сопротивленцах деспотичному режиму. Арт-дирекшен скачет от терпимой попытки в стимпанк к экстравагантности новогоднего мюзикла «Голубого огонька» (гэги, впрочем, всегда остаются на уровне последнего), композитор старательно косплеит Джереми Соула, а приличных актёров (Эдди Марсан, прости нас, мы тебя не заслужили) заставляют разговаривать цитатами с тех мотивационных картинок с волками: верь своему сердцу, борись до последнего, люби родителей, спасибо прадеду за деда. Если фильм и представляет какой-то интерес, то как пример абсолютного симулякра, копии без оригинала, в которой жанровая память безоговорочно доминирует над здравым смыслом. Герои тут никогда не совершают поступки исходя из характеров (не факт, что у них, собственно, вообще есть характеры) — все их действия продиктованы тем, что так делали в фильмах до них и будут делать в фильмах после: главные герои влюбятся, зловещий план правительства раскроется, сопротивление кто-нибудь предаст, а мудрый наставник пожертвует собой ради благой цели. «Эбигейл» движется по рельсам жанровых клише совершенно механически, не пытаясь ни ввести зрителя в свой мир, ни отрефлексировать мир настоящий (не считая одной забавной детали, к которой мы ещё вернёмся): это великолепное явление текста без малейшего намёка не то что на подтекст, а вообще на любые признаки психологизма. Эффект от всего этого примерно как от жевания пенопласта, чтения подростковых фанфиков или тех русских фэнтезийных книжек со смешными обложками и названиями в духе «Янтарный кудесник чернозёмского клана». Те же сюжетные тропы и мелодраматические интриги, та же одержимость звучными, но совсем бессмысленными магическими терминами и корявыми именами «на западный лад» (а персонажи тут всегда обращаются друг к другу по имени, чтобы мы их ну точно не забыли). Здесь даже сценарная ритмика построена странной скороговоркой, будто текст писался в один присест: много писали, ручки устали, добро победило, ура, ура, давайте быстрее уже закончим. Используй «Эбигейл» эту эстетику сознательно, вышло бы даже любопытно, но для этого фильм катастрофически невыразителен и неироничен. И при всём этом «Эбигейл» — по воле, видимо, злейшего рока — кино на удивление актуальное. Пока на улице в Москве бушуют митинги, здесь, в фэнтезийном мире, аппаратчики деспотичного режима по надуманной причине забирают «не таких». К концу становится очевидно, что всё это скорее укол в сторону тоталитарного социализма (хотя и он, верится, неискренний), но как же всё удачно сложилось: силовики в масках, дачи за границей, неумолимая вера в то, что там, за стеной, хуже. Неожиданно «Эбигейл» оказывается одним огромным манифестом силе искусства: ведь если уж настолько вторичное кино ненароком мимикрирует под реальность, представьте, что может сделать кино хорошее. Источник: film.ru

|

23 Августа 2019 0